王子の狐の歴史

東国33ケ国の狐が王子に集合 !!!

東京都北区、王子・狐の行列、の背景となっている民話の王子の狐の歴史をひも解くと、 |

|

江戸時代初期、寛永年間に作られた 『若一(にゃくいち)王子縁起』という王子神社の縁起絵巻を東京都北区が研究した成果の中から、王子稲荷神社にまつわる狐の民話の古い歴史が浮き上がってきたのである。 |

|

|

[ 王子と狐との記載の初見 ] |

|

|

[ 三十三ケ国の狐集合描写 ] |

|

|

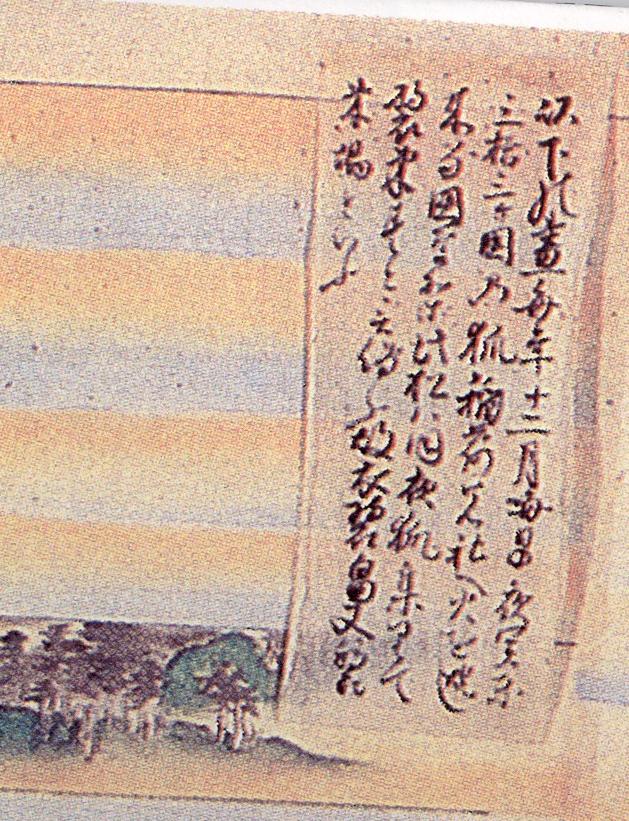

王子の狐火・・・『若一王子縁起』狩野尚信絵(寛永十八年、1641)、 王子に狐集合の場面(部分) |

|

|

[ 寛政改革による民話の変節 ] |

|

|

[ 狐火民話の時代性 ] |

|

|

[ 幕府による証拠物の没収 ] |

|

|

[ 現代までの王子の狐民話と王子稲荷神社の社歴掲示 ] |

|

|

[ 古い民話の確証 ] |

|

|

王子の狐火伝承には、江戸時代初期を含めて様々に解説されてあるのを見る。 それにつけては視点をどこに置いて見るかで違ってくる。 もっとも大切なことは、 外部から推測で見るのでは無く、当の王子稲荷神社、すなわち、江戸期に おいては王子神社と王子稲荷神社の別当寺であり、北条氏、徳川氏と二代に及んで続いて二百石と言う極めて高石を得ていた 金輪寺が何と伝えて来ていたかを、証拠に照らして見ること、 に尽きよう。 明治期以降は金輪寺は廃絶し王子稲荷神社が独立して伝承を伝えている。 今も昔も、平安時代以来の伝承を守っている。 |

[ ご案内関連サイト ](= 王子の小太郎) |

[ 出典 ] |

[ " 東国三十三ヶ国 " の記述例 ] |