|

このページの元サイトとそのTopページは下記です。

(◆記・@33koku) http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/otogi/ben/ben2.html http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/minds.html https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 参考の必要でミラーサイトにし「東国三十三カ国」記載部を赤字化してあります。 中段よりやや下 挿絵とあらすじで楽しむお伽草子 第13話 弁慶物語 ■ 下巻 ■ |

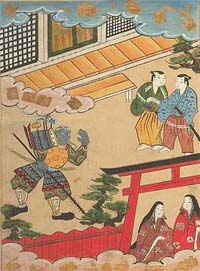

| その後、弁慶は書写山に参詣し、仏前で言いました。 「この寺を焼いたのはこの弁慶でござるが、再建するのもまた弁慶が仕るのじゃから、たいした罪でもありますまい。なあに、古い御堂を壊して新しいものをお造りするのです。ご奉公とでもお思い下され。 ただし、弁慶は財宝を持っておりませぬ。もとよりこの弁慶は悪行を好む身でござる。朝恩にほこった平家の侍たちから、太刀を千本奪い取って、釘の代金として差し上げましょう。比叡山で受けた偸盗戒(盗みをしないという誓い)は、今度ばかりはお許し下され。」 そうして礼拝してから仏の前を立ち去りました。 その後、弁慶は洛中で平家の侍から太刀を奪って歩きました。特に平家の中でも一人当千の強者を選んで襲います。八尺ほどの法師がざんばら髪を振り乱して平家の侍の太刀を盗るのですからただ事ではありません。都は大騒ぎになりました。 |  【平家の侍から太刀を奪う弁慶】 |

|

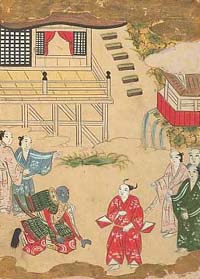

そうこうするうちに、九九九本の太刀を手に入れました。そこで、最後の一本は、かの有名な源九郎義経の黄金つくりの太刀を盗ろうと思い立ちました。この義経というのは、故左馬頭義朝の息子で、幼いときから鞍馬寺で兵法の奥義を究めた人です。 弁慶はこの太刀を盗ろうと機会をうかがっておりました。六月十五日の月の明るい夜のことです。とうとう北野神社の社壇で義経に出会いました。義経は社壇に向かってお祈りの最中でしたが、弁慶は黄金つくりの太刀を見逃しませんでした。千本目と狙っているあの太刀です。 弁慶はまず大きな数珠を取り出し、陀羅尼や真言を唱えながら、さり気なく義経の前を行ったり来たりし、三度目に自慢の棒で殴りかかりました。義経は右足で弁慶の肘を受け、いつの間に抜いたのか太刀を振り上げると、ひらりと飛び退きました。義経は、 「夜中のことゆえ、もしや人違いではないか。」 と言うと、弁慶は、 「男はたとえ人違いであっても、打たれたら打ち返すものだ。」 と答えてかかってきます。義経は太刀を合わせることはせずに、ひらりひらりと飛び上がり、弁慶の棒をかわしていましたが、しまいにはその棒を切り落としてしまいました。 弁慶は大笑して、 「よく切れる刀じゃのう。よしよし、それならば手並みの程を見せてくれるわ。」 と言うが早いか、四尺六寸の太刀を抜いて、ものすごい勢いで斬りかかってきます。 義経は、 (ははあ、こいつは噂に聞く弁慶に違いない。首を打ち落としてやろうか。いやいや、これほどの者を殺してしまうのは惜しい。しばらく様子をみてみようではないか。) と考え、鞍馬寺で学んだ兵法の術をつかって天狗のように弁慶の頭の辺りを飛び回りました。さすがの弁慶も呆然として立ちつくしているところを、すかさず弁慶の太刀を奪い取ってしまいました。 「憎い法師め。仏教に帰依するものでありながら、このような悪行をするとはけしからん。」 |

【北野天満宮を後にする弁慶】 |

弁慶は、 「これまでたくさんの人と勝負をしてきたが、このような不覚をとるとは、無念なことよ。」 と、立ちすくんでしまいました。 「この太刀が欲しいか。」 「わが太刀なのじゃから、欲しくないわけがなかろう。」 「それならばやろう。」 義経が太刀を投げつけると、弁慶は太刀を空中で受け取ると、そのまま鞘に収めました。 見ると義経は鎧も付けていません。 (心は強くとも、力ではわしに及ぶまい。) と、両手を広げてつかみかかると、義経は弁慶の左の脇をすりぬけました。ところがどうしたことでしょう、振り返ってみると誰もいないではありませんか。弁慶はしばらく呆然としていましたが、 (この北野天神が弁慶の悪行を戒めるために、男の姿をかりて現れたもうたか。ありがたや、ありがたや。) と、ありがたがります。弁慶は、社壇に近づき、 「これからは悪行をいたしません。」 と礼拝すると、神社を後にしました。 |

|

ところが、四、五町ばかり行くころには、先ほどの道心など、どこかへ吹き飛んでしまいました。再び社壇に戻ると、 「さきほどは悪行をしないと誓ったが、百日の間は神様も猶予を下さるじゃろう。これから百日のうちにあの男に会ったなら、差し違えて死んでやろう。もし会わなかったなら、今までの悪行を懺悔して、ひたすら後生を願うことにしよう。」 と祈誓して、帰っていきました。 同じ年の七月十四日の夜、弁慶はいつもの装束に例の棒の切り残しを持って、法成寺の方へ歩いていきました。すると塔の中から美しい笛の音が聞こえてきます。何気なくのぞいてみると、笛を吹いているのはいつぞやの若者です。弁慶はさり気なく近付きました。 義経は(憎いやつ)と思い、天狗の術でとがった石を投げつけました。石は矢のように飛んでいくと、弁慶の額に命中しました。弁慶は目を見開いて歯を食いしばってこらえています。 「つぶて打ちの上手な冠者よ。弁慶の額は生まれつき鉄でできているから破れなかったものの、ほかの者ではこなごなになっていたであろう。今度はこちらから行くぞ。」 太刀を抜いてかかってきます。 義経は、塔の上に飛び上がりました。塔のてっぺんにある九輪に腰掛けて、 「ここまで上って来られよ。話をしようではないか。」 と弁慶を呼んでいます。 弁慶は塔を見上げて悔しがりますが、 (これはますますただ者ではないな。) と思い、宿へ帰って行きました。 八月十七日になりました。義経は清水寺に参詣しています。翌十八日は観音の縁日なので、寺には多くの人々が集まっています。弁慶は人々を押しのけて、仏前まで進みます。座ろうとすると、例の冠者が座っているではありませんか。怖いもの知らずの弁慶も、さすがに胸騒ぎがして、一瞬ひるみました。心を静めると、 (僧の身でありながら、この男の下座につくのもしゃくにさわる。どうしようか。) と思っていると、義経は両目をふさいで念仏の最中です。これはチャンスとばかりにつかみかかろうとすると、右足で胸板を蹴られて、後ろ向きに転げてしまいました。 (これほど多くの人の前でしくじるとは、はずかしいことじゃ。) と思った弁慶は、 「殿は相変わらずじゃのう。」 と、知り合いのふりをして、場をとりつくろいました。弁慶はおとなしく念誦をはじめましたが、しばらくたつと、義経をはたとにらみ、 「寺の堂の内では、法師が上座につくものであろう。俗体の身でありながら、この法師の上座につくとは何事か。」 と、いいがかりをつけます。義経は、すました顔で、 「甲冑を着た法師なぞあるものか。曲者は、堂の外へ追い払うのが道理であろう。」 と答えます。 何しろ鬼のような法師を少しも恐れず、落ち着きはらっているのですから、まわりの参詣の人たちの方がはらはらしています。ところがその中に鞍馬寺の法師がおりました。 「あの方は源氏の御曹司、九郎義経殿にあらせらるるぞ。このように同座することさえ恐れ多い。」 弁慶はこれを聞いて、さてはやはり義経であったかと得心し、義経の耳元にささやきます。 「このわしをどのようなものとお思いか。西塔の武蔵坊弁慶とはわしのことじゃ。」 義経は、 「ほほう。何やつと思い、切り捨ててやろうかと思っていたが、よくも助けておいたものよ。さてはおまえが弁慶であったか。」 と、からからと笑います。そこで弁慶は、勝負を申し込みます。 「たびたび手並みを拝見したが、今度こそ決着をつけさせてもらおう。」 「どちらかが首をはねられるまでやろうではないか。」 「いやいや、そんなことをしても無益じゃ。もし弁慶が勝ったら、家来になってもらおう。もし殿が勝ったら、この弁慶が朝夕ご奉公しよう。」 義経は、 (弁慶のようなつわものを家来にすれば、一騎当千。) と思い、挑戦を受けます。堂のうちでは人目もあるため、五条の橋へと向かいました。 |

| 「源九郎義経、正年十九歳。」 「武蔵坊弁慶、正年二十六。」 お互いに名乗りをすると、するりと太刀をぬきました。激しく渡り合います。 おりしも五条の橋は、清水に参詣する人でいっぱいです。みなこの勝負を珍しそうに眺めています。 弁慶と義経は、激しく火花を散らしながら戦っています。鎧で身をかためた弁慶は、汗だくで義経に切りかかります。もとより義経は鎧などつけていません。ひらりひらりと、鳥のように飛び交い、とうとう弁慶のひざの口を切りつけ、弁慶が少しひるんだところを、近づいて太刀を奪い取ってしまいました。この勝負、義経の勝ちです。 「さあ、家来になるという約束はどうした。」 弁慶は言葉もなく、義経の前にかしこまりました。 「やあ弁慶。我が身はともかく、平家を敵とねらうわしの家来となれば、おまえもまた肩身の狭い思いをしなくてはなるまい。不憫なこと。」 「主従の契約を結ぶからには、そこは心得ておりまする。何事も御心のままに。」 そこで、義経は弁慶を伴って、都中をめぐりあるきました。 |  【義経に降参し、主従の契約を結ぶ弁慶】 |

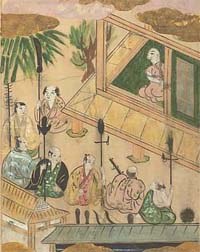

【慶心を召す六波羅の役人たち】 |

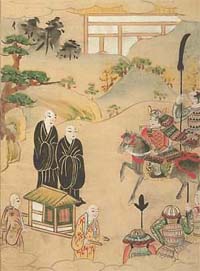

義経が武蔵坊弁慶を家来にし、平家を滅ぼそうとしているという噂は、たちまち清盛入道の耳にも入りました。 「困ったことじゃ。平治の乱の折、殺すべきであったあの義経を生かしておいたのが間違いじゃった。恩を忘れて平家にはむかうとは・・・。あまつさえあの弁慶まで味方に付けたという。どのような手を使ってもかまわん。二人をからめとれ!」 侍たちは仰せを承り、二人を捕らえようと躍起になりますが、兵法にたけた義経たちのことです、捕まるはずはありません。平家の人々は、どこへ行くにもびくびくしていなくてはなりません。どうにかしなくてはということで、一門が集まって話し合いをすることになりました。 その中である者が、 「弁慶は比叡山の西塔、慶心律師の弟子ということです。この律師を召し出し、弁慶の居所をおたずねになってはいかがでしょう。」 と提案しました。早速三百騎の武者とともに、使者がつかわされました。慶心は、 「そのものならば、稚児のとき、山中に訴えられて、この坊を追い出されております。それ以来行方を存じませぬ。」 と答えますが、役人たちは 「ならば都へ参上して、その由を入道殿に申し上げよ。」 と、山を下りることを求めます。慶心は承知し、輿に乗って都へと向かいました。 |

| そのころ義経と弁慶は北白川のあたりにおりました。このことを聞いた弁慶は、 「師匠が六波羅へ召されたのも、我が身ゆえのことに違いない。師匠に憂き目を見せるとは無念でござる。いとまをたまわって、師匠の身代わりとなり、平家に捕らえられましょう。」 と、六波羅へ出向こうとします。 「それは道理だが、師には咎もないはず。すぐに山にお戻りになろう。もしおまえが捕らえられたら、斬られるにきまっている。ここは堪忍してとどまれ。」 「たとえ斬られても、たちまちに怨霊となって平家一門を滅ぼし、源氏の守護神になりましょうぞ。この弁慶の運がまだつきていないならば、うまく逃げ、再びお目にかかりましょう。」 弁慶は主君と師匠との板挟みに苦しみながらも、師匠の恩に報いるために、涙を流して六波羅へと向かいました。 弁慶は師匠の乗った輿を見つけると、すぐに追いついて、輿にとりつき、大声で言いました。 「この慶心坊はどこへ行かれるのか。」 輿かきの人夫たちはおそれをなして、ふるえながら、 「六波羅へです。」 と答えました。 「仏事にしてはものものしい群兵じゃ。何のためか。」 それを聞いた慶心は、弁慶とも知らず、 「弟子の弁慶のことを尋問されるのじゃ。」 と答えます。 「それならばお師匠様が参られるまでもございませぬ。弁慶とはこのわしのこと。わしが自ら六波羅へ参りまする。さあさあ急いで山にお帰りを。」 慶心は驚き、涙を流します。 「わしはもう余命いくばくもない老僧じゃ。しかも身には何の咎もござらぬ。平家にその由を説明すればよいのじゃ。しかし、おまえはまだ若い。命を全くして、わしの菩提を弔ってほしい。六波羅へはわしが参ろう。」 「いいや、それならば警護の武士たちを踏み殺して、この場で腹を切まする。お帰り下されば、縄をかけられ、六波羅へ参りましょう。」 これを聞いた警護の武士たちもあわてて、 「慶心律師を召すのも、弁慶のことをお尋ねになるためである。本人が行くと申しておるのだから、この上は慶心は比叡山へお帰りあれ。」 と言うので、慶心も力なく、輿を山へと向けました。 |

|

弁慶は、 「お師匠様に勘当されたことを、朝夕嘆いておりました。この上はお許しいただきたい。」 と涙ながらに訴えます。慶心も涙を流し、 「もとより山中からの訴えであったため、是非におよばず、どこへなりとも行くがよいと言ったまで。勘当などとは思っておらぬ。」 と答えます。 「さてはまことの勘当ではなかったのに、おろかにもお怨みしておりました。悲しいこと。」 弁慶は涙を流し、刀を師匠に渡すと、自ら手を差し出して縄にかかります。慶心を名残惜しげに見送り、馬に乗せられて六波羅へ向かいました。 (この程度の縄ならば、十本かけられてもたやすく逃れられるものを。) と、弁慶は内心あざわらっているのですが、侍たちは大喜びです。 |  【自ら縄にかかる弁慶】 |

|

弁慶たちは六波羅へ到着しました。清盛入道は喜び、すぐに平家の一門を集めました。弁慶は力自慢の者十人にひきたてられて、清盛の前に引き出されました。 「上様の御前だぞ。頭が高い。」 「はて、上様とは誰のことじゃ。桓武天皇の子孫とはいえども、はるかに末流ではないか。この弁慶も天智天皇の子孫じゃ。氏素性は勝るとも劣るまい。誰を敬い、ひれ伏せというのか。」 これを聞いた清盛はかんかんです。弁慶を門外へ引き出せと命じます。役人たちは弁慶を引っ立てようとしますが、押せども押せどもびくともしません。役人たちは困り果ててしまいました。 そのとき、弁慶は小声になって役人たちにいいました。 「ここに居並ぶ平家の一門の人々の名を教えてくれたら、動いてやってもよいぞ。」 役人は喜んで、平家の人々の名前を一人残らず教えました。 (わが君義経がねらっておられるのは、こやつらか。すぐにこの縄を切り、入道のあの生っちろい首を斬り落としてから、他の面々とも勝負をつけよう。) 弁慶は縄を切ろうとしますが、 (いや、まてよ。どうせ滅ぼす平家なら、入道はぜひとも御曹司の手にかけたいものよ。むむむ。どうすべきか……。) と、思い返して思案しておりました。 |

【六波羅に引き出される弁慶】 | 重盛はこの様子を見て、 「弁慶の目つきをみたところ、その程度の縄は何とも思っていないようだ。金の鎖であろうと断ち切るであろう。者ども、くれぐれも不覚するなよ。」 と、忠告します。 障子を隔てたところでは、若侍たちが集まって相談しておりました。 「あの弁慶がひったてられてきたのだから、義経も時間の問題であろう。弁慶を拷問すれば、すぐにも義経の居所を吐くであろう。火ぜめにするべきか、水ぜめがよいか。」 これを聞いた弁慶は、 「弁慶は学問、合戦、けんか、相撲、その他あらゆることを経験したが、いまだ拷問とやらを知らぬ。はて、それは甘いものか、苦いものか。試してみたいものじゃ。」 と言って、大口をあけて笑います。 |

|

これを聞いた入道は、 (さて、この弁慶をいかがしよう。) と、途方に暮れてしまいます。 その時、吉内左衛門が進み出て、 「あの弁慶は、どれほど拷問にかけようとも、口をわりますまい。わたくしが、あやつをだまして、うまく義経の居所を聞き出しましょう。」 と申し出ます。清盛は納得し、吉内に任せることにしました。 さて、吉内はまず弁慶にたらふくごちそうを食べさせます。もとより大食いの弁慶のことです、出されるものを次々平らげました。 弁慶がお腹もいっぱいになったころ、吉内は愛想よく弁慶に近づきました。 「どちらさまかな。」 「吉内と申す者です。直々にお耳に入れたいことがございまして参りました。」 「何事か。」 「わたくしは平家に仕えてはおりますが、あなたとは親戚筋、お味方でございます。もっと早く参上したかったのですが、周りをはばかってなかなか参上できませんでした。 実は、平家の中ではこのような話がすすめられております。他言すれば死罪ときつく申し付けられておりますので、くれぐれも御内密に。重盛殿は、 『昔は源氏平家は鳥の翼のように並んで、天下を治めてきた。それが新院・本院の争い以来、源平の仲が悪くなり、今は源氏は滅び、平家が繁盛している。しかし、翼の一方が欠けてしまっては、飛ぶことはできない。しかも、義経は戦の名人である。国々の源氏が同心するならば、われわれ平家もどうなるかわからない。 そこで、義経を鎌倉に据え、東国三十三カ国を源氏の知行とし、西国三十三カ国を平家の知行としてはどうか。もとのように、源氏平家仲良く、天下を治めようではないか。』 と主張なさり、入道もこれに賛同なされました。それで義経殿を捜しているのです。こんな話を申し上げるのも、御坊のためと思ってのことです。」 「あら、ありがたいことよ。持つべきものは親類じゃ。殿が三十三カ国の主におなりとなれば、この弁慶とて四、五国知行する身となろう。それでは義経殿の居場所を教えよう。決して他の人にはおっしゃるな。」 吉内は大喜びです。弁慶に額を近づけて聞き出そうとします。 |

| 「して、義経殿の居場所は。」 「何を隠そう、この日本国のうちじゃ。」 「なんと!御坊はわしを愚弄する気か!」 「めっそうもない。これから国の名、郡の名、里の名、誰の家にいるかを言おうと思っていたところが、短気にも腹を立てなさるとは。」 「むむむ、それならばよい。ではどこにいるのじゃ。」 「あの雲の下じゃ。」 吉内はもとより短気な男です。完全に腹を立ててしまいました。 「二度もわしを愚弄するとは何たること!」 「こちらは愚弄などする気はなかったわ。そっちがこちらをだまそうとするから、こちらもだましたまで。」 からからと笑う弁慶に、吉内はどうすることもできず、すごすごと帰っていきました。沢山のごちそうを費やし、挙げ句の果てに嘲弄され、面目を失ってしまいました。人々も、弁慶ほどのものが吉内ごときにだまされるものかと、笑いました。 |  【弁慶をだまして義経の行方を聞き出そうとする吉内】 |

【六条河原で斬られそうになる弁慶】 | 吉内の失敗を聞いた清盛は、すぐに弁慶を斬るように命じました。大勢で弁慶を囲んで六条河原へ引き立てます。都の人々は、名高い弁慶の最期を見ようと集まってきました。 吉内は嘲弄された無念さに、自ら斬り手をかってでました。弁慶は例によって吉内をさんざんからかいます。吉内は腹を立て、太刀を抜くと、弁慶の後ろにまわりました。弁慶は振り返り、 「ああ、恐い恐い。その白い太刀は金か氷か。手が冷たくはないか。」 と、全く動じていません。吉内は満身の力を込めて、太刀を振り下ろしました。ところが、いつのまによけたのでしょうか、前にある石にあたりました。 二度目に太刀を振り下ろすと、弁慶はずんと立ち上がり、ひらりと逃げ出しました。人々はびっくりです。弁慶が放れたというので、追いかけました。 |

| このとき、弁慶の綱をにぎっていたのが、吉内の嫡男、五郎兵衛というものでした。六十人力の力持ちで、勇敢な若者でした。父の吉内に命じられ、弁慶を逃がすまいと、縄を自分の腹巻きにしっかと結び付けてありました。 ところが、そのまま弁慶が走り出したのですから大変です。太刀を抜こうとしたところを引っ張られて倒れてしまいました。何しろ虎よりも足の早い弁慶のことです。五郎兵衛は河原を引きずりまわされて頭を割り、二十七という若さで命を落としてしまいました。 弁慶が、 「南無大峯八大金剛童子。」 と祈念して、両手を伸ばすと、綱はばらばらに切れました。弁慶は河原の石を拾っては投げ、拾っては投げます。石はまるで矢のように降り注ぎましたので、多くの人がそれにあたって命を落としました. おりふし連日の雨で川は水かさをましていました。弁慶がざんぶと川に飛び込んだので、侍たちは川下でまちかまえます。ところが弁慶は五、六町川上へ泳いでゆき、大きな堰にのぼりました。はるか川下に待ち構える侍たちに向かって、 「弁慶はここにござる!用があるならばこっちへ来い。」 と叫びます。侍たちはさんざんに矢を射かけます。それでも弁慶にはひとつも当たりません。 「さあ、この弁慶はここで自害するとしよう。しかしその前に、入道殿にことづてを頼む。 このたび弁慶は六波羅へ参上したが、それには三つの徳がござった。ひとつには師匠を留めることができたこと、二つには入道殿をはじめ、平家の一門の顔を知ることができたこと、そして三つには弁慶のふるまいをちとばかりお目にかけられたこと。 平家の一門の顔を見知ったからには、御曹司と二人して、ひそかに斬っていくことにしよう。順順に斬ってゆけば、平家といえど、いつかは滅びるであろう。」 侍たちは次々に矢を射ますが、このごろは義経に矢を避ける術を習っていたので、弁慶は軽々と矢をよけます。今度はふたたび水の中に入ると、敵のいる川岸に上がり、大勢の中に飛び込んで行きます。侍たちは、 「鬼神といえど、敵は一人じゃ。うちとれ、うちとれ!」 と反撃してきます。するとにわかに川が氾濫し、右も左もわからなくなりました。侍たちは仲間同士で斬り合います。多くの者が命を落としました。 弁慶はこの様子をしばらくは見物していましたが、休んで気を取り直すと、義経の待つ北山へと帰っていきました。 |

|

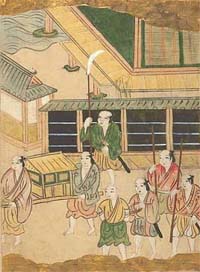

「弁慶、不思議にも命ながらえ、ただいま帰ってまいりました。」 すると義経は、 「この義経もたった今、六条河原から戻ったところよ。」 と言います。弁慶は驚きました。 「まさか!空言をおっしゃいますな。」 「うそかまことか疑うなら、これからお前がここを出てから今までのことを残らず語って聞かせよう。」 義経は、弁慶が師匠をみつけて、身代わりになったこと、清盛に悪口をあびせたこと、縄とりから平家の一門の名を聞き出したこと、弁慶に嘲弄された吉内が腹を立てて帰ったこと、六条河原での戦いのありさまなどを語ります。 「お前が平家の侍たちの中に飛び込んだときに川の水が氾濫したのもこの義経の仕業だ。もし流れ矢にあたりでもしたらと思ってのことだ。」 義経はからからと笑いました。 |  【平家から逃れて義経のもとに参上する弁慶】 |

|

「主は影のようにこのわたしに添い、警護してくださっていたのか。何とありがたいこと。この先たとえ国を隔てて戦をしようとも、御曹司はいつもこの弁慶を見ていてくださると肝に刻んでおきましょう。かたじけないこと。」 弁慶は感涙に咽びます。義経も、 「鎌田兵衛が討たれた頃に、義経が今のように一人前になっておれば、決して討たせはしなかったものを。鎌田が生きておれば、弁慶と二人、この義経の左右に仕えてくれたであろうに。そうすれば平家を滅ぼすなど他愛ないことだったろう。」 と言い、主従はしばし涙を流しました。 |

【清盛に政道を説く重盛】 |

そのころ、弁慶を逃がしたという知らせは、清盛の耳にも届きました。 「義経一人でさえ、油断ならぬと思っていたのに、あまつさえあの弁慶が加わり、平家の一門を狙うとなれば、われわれはまず篭居せねばなるまい。」 すると重盛は、 「だから弁慶が御前に引き出されたとき、『用心せよ』と言ったのです。あの眼はわれわれと勝負しようとしている眼でした。おそらくはあの時、義経もあの場に来ていたと思われます。なまあたたかい風が吹いておりましたから。 けれど、もし我が一門が仏神に運をまかせ、慈悲の政道を行うなら、天がわれわれを護ってくださいます。いくら義経といえど、われわれを害することはできません。」 と答え、礼節を守り、慈悲深くあることが兵法の奥義であると清盛に説きました。 |

|

さて、弁慶は、 「あの時六波羅にいらしたのなら、どうして弁慶に知らせて共に清盛親子を討たなかったのですか。」 とたずねました。すると義経は、 「わたしもそのつもりで行ったのだが、あの重盛が眼をいからせて義経のいる方をじっと見据えていたのだ。しかも重盛の頭上には、義経の帰依する金色の千手観音が見えた。清盛を討つことができたとしても、観音が加護する重盛は討つことはできまいと思い返したのだ。重盛は正しい政道を行う聖人、義経は世間をうかがう悪人。だからこそ仏神も重盛を守護し、義経を見放されたのだ。あさましいこと。」 と答えます。弁慶は、 「平家の運はもう尽きております。重盛とていつまで永らえるものかわかりません。もう少しのご辛抱です。」 と言って義経を勇気付けました。 義経と弁慶は、二人でつれだって洛中の寺社へ参詣したりしておりました。清盛は、 「義経は色白の小男、弁慶は色黒で背の高い法師じゃ。討ちとって手柄をたてよ。」 と仰せ付けたので、都では罪もない小男や大きな法師が多く殺されました。心を痛めた義経たちは、奥州へ下ることにしました。 下向の日、弁慶はいつもの武装をして、 「ただいま御曹司は奥州へ下向される。弁慶もお供つかまつる。さあさあわれわれを討ちとって手柄をあげよ!」 と大声で叫びましたが、人々は門戸をかたく閉じ、戦いを挑むものなど一人もおりませんでした。 「百日のうちには再び都に帰り、おごる平家をことごとく滅ぼし、都を安穏にしよう。平家の人々よ、われわれを斬れという清盛の命令を軽んじるか。今、二人をとどめずは、後に後悔することになろう!」 そうして義経と弁慶は奥州へと下っていきました。 |

■ 完 ■

電子図書館ホームページ|原本の画像|目次にもどる

Copyright 2002. Kyoto University Library