■ 中世修験道の思想が見える王子田楽

←クリック、ブログへ

(東京都北区王子)

(東京都北区王子)

[ いのりを芸に ]

中世に生まれた芸能は修験思想を背景に持っているのがほとんどでは

ないでしょうか。

中世に暮らした人々は身を護るためにとても陰陽とか魔とかいうことを気にかけて生活していたようです。

それだけ日常の生活が戦とか争いとか抑圧とか貧困とか病とか人さらいや行方不明とかに恐れおののいて

いたものだったのでしょう。

その時代に生まれた芸能は願いをもち願いは祈りとして信仰と一体になっていて、祈りを持たない芸能のほうは

稀だったように思われます。

信仰は不安脱出の方法を説くものでもあって、多くの形態が生まれました。

修験はそのひとつでした。修験というのはもともとは山岳信仰であり自然の摩訶不思議に万物の力学や精神の

源があると考えるもので、

仏教思想の影響とあいまってひとつの信仰分野となったもの、ということだと思います。

宇宙は、木火土金水の五要素から成り立ち、陰陽が相互に作用しあって移ろうというものでした。

五要素は、青(みどり)赤黄白黒に対応して表され生物が生まれる地上であり地をきわめて大切に認識すべきも

のという観点に立つものでした。

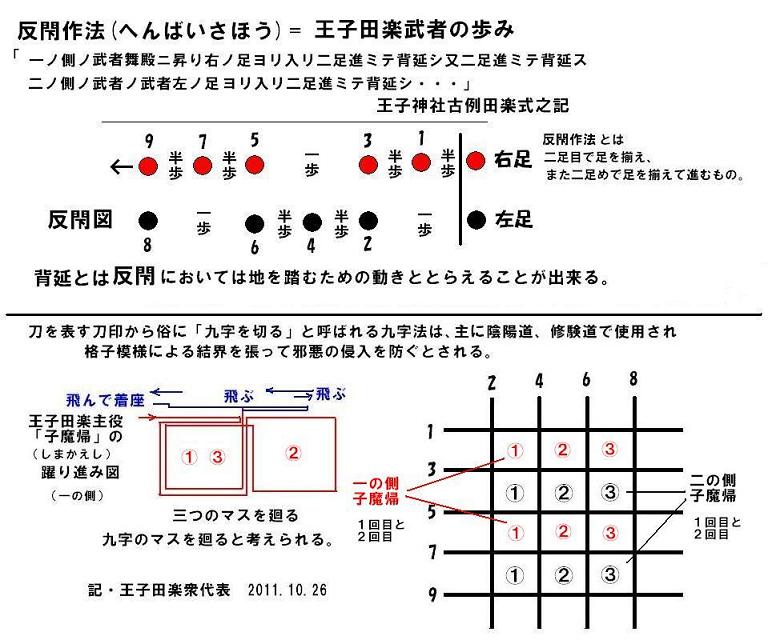

修験の作法に反閇(へんばい)という特殊な歩行方法があります。神事で「場を清める」意味で使われるものです。

反閇はもともとは、道教に源があるといわれ大地の霊に表敬するのが第一義であり、「場を清める」や「魔よけ」

などは副次的に発生したものだそうですが、

日本の修験ではきわめて重んじられ、一歩一歩丁寧に足を運び悪魔を踏み鎮め邪気を祓うという所作として

多用されました。

現代ではこの反閇そのものを目にすることはほとんどできませんが、意義的に近いものは神社でみることができます。

拝殿内奥の神前の階段を昇降する神主さんの足元にご注意ください。一歩一歩丁寧に足を運びます。

王子の田楽も修験の思想が織り込まれていることがわかるのです。

王子田楽の躍り手は、背にススキを差し、また二本の刀も差します。

躍り手は、外から登場する魔除けの神様方との想定で、魔除けの色としての赤い紙垂れを花笠に付け顔を

隠しています。

躍り手は、腰に各々が七本の大太刀をつけた二人の鎧武者に護られて登場します。

躍りに入る舞台の下に一同はしずしず進みます。このとき地を踏みしめるには修験の作法である反閇で

一同が進みます。

躍りのはじめは舞台下で「中門口」を演じます。

youtube[中門口]

躍り手の花笠は五色に彩られ、躍りは陰陽に分かれた衣装で二列になって行いますし、躍りでは神様役の主役は

修験の「九字」の構成をなぞるようにして進む動きになっています。

そして、舞台上で魔除けの神様としてふるまい躍るのです。

最後の十二番「子魔帰(しまかえし)」の躍り。

地元の王子神社、王子稲荷神社、両社の歴史、伝承文化、

芸能についての書き込みがあります。

こちらへもどうぞ

.....入室.....

音声が流れます、音量を小さくしてクリック願います。

王子座伝承館 |

do

[ 動画 ]

[YouTube] 王子田楽(東京都北区王子神社)田楽行列 ・

2010年8月8日、北区役所付近から神社までの行列

[YouTube]王子田楽(東京都北区王子神社)中門口、2013.8.4、見事!

[YouTube] 2010年8月8日。王子田楽第一番、中門口。

[YouTube] 2010年8月8日。王子田楽十二番、こまがえし(子魔帰)。

by @33koku 2012.6.25

|